中国企业报集团主管主办

中国企业信息交流平台

这是一个方向盘上的中国。

当工厂的流水线渐次沉寂,当写字楼的电梯不再拥挤,有一群人,握紧了方向盘,驶入城市的脉络。

他们曾被称为“师傅”,如今有了一个新名字:网约车司机。45岁的李军(化名),便是一个例子。在老东家手机摄像头厂关门的那一刻,他不是没想过离乡求职。但再度安家意味着高昂的成本,妻子和读高中的孩子也难以随行。更现实的是,招聘需求早已迭代,新一代模组封装技术,他只勉强“沾点边”。而对专业技术员来说,“差一点”就意味着进不了生产线。冷静思考后的他,握起了方向盘,开起滴滴。每天早上7点,他准时上线,如同过去站在生产线前一样准时。不同的是,这一次,他面对的不再是机器,而是整个城市的出行需求。月收入徘徊在七八千到一万之间,虽不及当年工厂旺季,却接住了房贷、车贷和孩子的学费,撑住了一个普通家庭的日常。

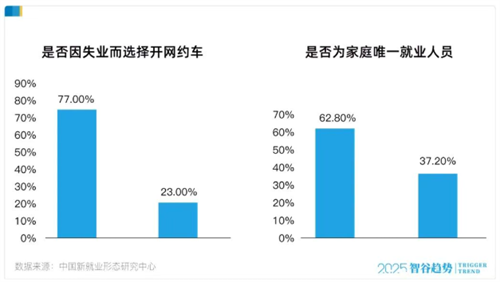

这不是李军一个人的故事。据中国新就业形态研究中心调研,77%的网约车司机是在失业后转入这一行,62.8%是家庭唯一的就业人员。

他们中有退伍军人、毕业大学生、制造业工人、个体经营者……

在产业转型与经济波动中,网约车成了一条低门槛、高弹性、能快速兑现劳动的就业缓冲带。

但这条“缓冲带”,正承压前行。开网约车,还会是一门好营生吗?

就业“蓄水池”

能否蓄住“体面的收入”?

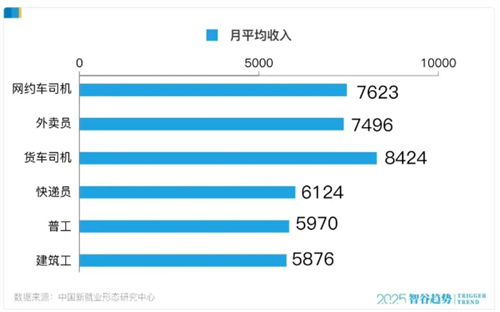

一辆车,一部手机,撑起一个家——这是很多网约车司机的真实写照。《网约车司机就业图景与职业表现(2025)》显示,在网约车司机、外卖员、货车司机、快递员、制造业普工、建筑工等六类典型蓝领职业中,网约车司机月入7623 元,位列第二,仅次于货车司机。

其中一线城市日均上线8小时以上的司机,平均月收入可达11557元。

相比之下,麦可思数据显示,2024届本科毕业生在一线城市的月收入,也只能达到7885元(全国本科平均:6199元)。因此,凭借“即时结算、按劳取酬”的机制,网约车已经成为许多家庭应对失业风险、平滑收入波动的重要依托。然而,网约车司机收入的背后,虽能托底家庭日常,却未必覆盖得了职业尊严与可持续性之间的全部命题。根据“十一万路口”在今年夏天历时三个星期的“草根调研”,发现北京算是网约车行业“天花板”,北京有经验的网约车司机月流水可达2.4-2.5万,普通水平维持在万元以上,代价同样是维持较高强度的工作。

但非所有城市都叫“北上”。在深圳,有快车司机跑12小时日流水约500元,扣除电费和4000元车租,月入8000。广州车租近两年从5000多跌至3000甚至2000档,实际到手也与出租车相差无几,七八千徘徊。

于是司机们感慨“越来越难赚”,《南方周末》在9月12日滴滴组织的一场司机评审会上,记录下这些声音:“我愿意吃苦,我不怕熬夜,可是不挣钱,到底是谁的问题?”司机不解的背后,说穿了,还是那句“时代的一粒沙,落到了个人身上”。一面,是急速膨胀的司机数量。交通运输部的官方行业数据显示,2020年底,全国共有214家网约车平台拥有经营许可证,发放289万本网约车驾驶员证。到2024年10月,持证平台来到362家,驾驶员证748万,分别暴涨了69%和159%。

这样的情况在今年得到加速,据央视新闻6月报道,今年4月以来,滴滴网约车全国招募新司机超过77万名。一面是平缓的订单增长。中研网数据显示,截至2025年,日均订单量仅增长8%。僧多粥少下,地图类流量平台压价、聚合大量不符合准入门槛的司机抢单等乱象,不断摊薄司机收入。激烈竞争之下,情绪也在撕裂:乘客抱怨“司机不开空调”“车内环境差”,司机则因收入下降而满腹怨气。一些抱怨平台抽成高,收入低的司机们,甚至试图要求平台提高单价,以保证司机收入。

比如《南方周末》提到,曾做经销商风生水起的王哥,在2024年公司破产后,进入网约车行当。这次滴滴开放日司机评审会上,他提到:“能不能几个平台坐在一起聊聊,一块涨涨价?”但是他们或许忽略了:且不说《反垄断法》的规定,网约车作为新就业形态,这几年正承受来自多个行业失业人群的冲击。在智能手机和导航普及的今天,会开车就能入行——这条就业缓冲带,压力正在持续增大。如何让司机重新拥有“体面的收入”?如何让平台实现健康盈利?如何让乘客持续享受优质服务?——这道题,需要所有参与者共同回答。

抽成≠利润,盈利难的平台

如何扛起“不可能三角”?

司机要收入,乘客要性价比,平台要可持续,实际上,这是一个典型的“不可能三角”。

拿主要出行平台的财报来说:滴滴,2023年开始逐步有微薄的利润,到2024年,滴滴中国出行净利润率为3%。这样的净利润率,远比不上阿里、腾讯这类互联网大厂。曹操出行近年来的营收虽有增长,但亏损幅度依然惊人,2021年至2024年,其四年累计亏损高达82.41亿元,至今没有扭亏为盈。

全球巨头Uber,从2017年到2022年,6年时间,同样累计亏损了288亿,且单位是:美元。网约车司机感叹收入不易,为何平台盈利,也这么难呢?

本质上,他们走的是一条“既要又要还要”的路:平台提升用户体验、巩固自身护城河、承担社会责任扩大就业容量,都需要容纳更多司机,可司机越是增多,赶上乘客消费欲望下降,就越要提供具有性价比的产品刺激消费,而刺激消费的同时,又不能让运价低到挫伤司机积极性。这种生态的复杂,如同外界常常诟病的“抽成”,那同样是一本复杂的经济账。比如国内头部平台滴滴,2024年所有订单平均抽成比例为14%,远低于外界感知的20-30%。

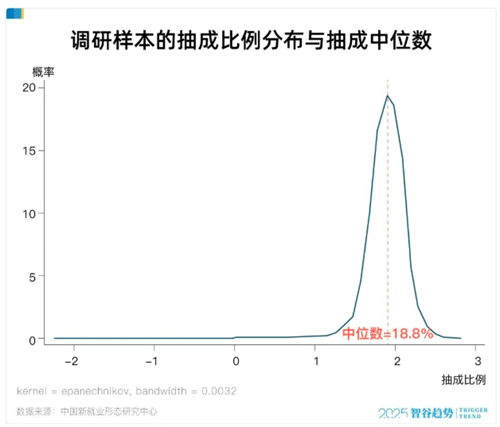

中国新就业形态研究中心的抽样调研也显示,抽样滴滴司机的月抽成中位数为18.8%,多数在18%至20%之间。

清华大学环境学院相关团队最新的调研,实测的全部滴滴司机月度平均抽成15.3%,九成司机月均抽成低于20%。这样的抽成比例在全世界来看算什么水平呢?

根据中央财经大学社会与心理学院社会学系副教授庄家炽接受《南方周末》采访的说法,他调研过世界各地的网约车平台抽成,“Uber是30%左右,欧洲本土网约车平台的抽成在18%左右,滴滴算是中下水平”。不仅如此,清华大学的调研发现,抽样的768位滴滴司机中,超三分之一的司机误认为月均抽成高于25%,但实际上,他们中仅有1人月均抽成超过25%,有32位司机的月均抽成比例为负值——即司机实际收入超过了乘客的实际支付。北京的刘师傅,曾经送过外卖,因风吹日晒和时间压力大从两年前改跑网约车。他在问卷中填写滴滴抽成在26%-29%,但实际上,他6月的抽成是-14%。

来自西安的孙磊师傅也出现了“负抽成”的情况,他在第三期滴滴开放日司机评审会现场分享了自己的真实订单:8月份单数482,抽成比例6.9%;9月份截至12日,92单,抽成比例负0.8%。

“负抽成”从何而来?原来,滴滴的抽成其实是供需的结果呈现,一旦供需失衡,平台常通过发放优惠券或司机奖励进行调节,低抽成、负抽成由此出现。

这套系统可以理解成通过抽成形成“水库”:水多储水,水荒放水,平时还要修坝养鱼。滴滴除把抽成用于司乘补贴和供需调节,还有很大一部分用于技术研发、系统维护、保险理赔、合规税收等。这套类水库模式的优点是可以高效解决供需和保障,形成可持续性生态,悄悄托举了千万人就业、完全重塑了打车体验,但缺点是理解成本较高,容易给人黑箱的感觉,不被信任时就会背上黑锅。

事实上,抽成并非利润。除了司乘补贴,滴滴的“司机保障计划”,也包含了很多细微场景的支出:比如车费垫付,从2016年上线,每年要为司机支付数亿元乘客逃单的车费;

比如淡季无单赔,对长时间没单的司机,平台会自动推荐接单概率较高的路线,如果最终无单平台会做出补偿;还有各类安全保障、商业养老、家庭医疗、高温补贴、极端天气误工保障等等,总计37项,很多都是已经持续投入多年的项目。

这看似简单的动作,背后是庞大的调度和持续的资金投入,也正是滴滴选择“重运营”模式的缩影。一方面,在“司机要收入,乘客要性价比,平台要可持续”的不可能三角里,滴滴最有可能解题,是因为它以技术领先、规则完善、产品丰富,以及规模效应,能够挖掘更多效率优势,而且,它直接服务司机和乘客,没有聚合平台的层层折损,它的运营成本控制得更低。但另一方面,头部平台的社会责任和规范要求,让它的一些成本又比别的平台更繁重,比如持续每年数十亿投入的安全体系,比如上面介绍的滴滴司机保障计划,林林总总,也不可能是一笔小投入。一头削减成本,一头增加成本,最终,是一个抉择和平衡的问题。

滴滴为何坚持走“重”路?

截止2024年底,滴滴全球年活跃用户 6.77 亿,全球年活跃司机数 3200 万。庞大的用户量和就业规模,让人看到网约车早已不是一门“快生意”,而是中国城市出行的基础设施,是千万家庭的就业托底。

这样的背景下,滴滴没有选那条轻松的“信息平台”之路,反而越走越重。某种程度上,这映射出中国服务业升级的深层逻辑:真正的服务,无法轻装上阵,而是必须建立在坚实的基础设施和完善的保障体系之上。滴滴自2018年开始,逐渐建立起了庞大的运营体系,不仅自建司机服务体系、培训机制、安全标准,还通过自营+合作伙伴的方式,开始结硬寨、打呆仗,在全国各地建设线下司机服务点、滴滴车站、各类保障车队,等等。据此前《晚点LatePost》报道,滴滴中国网约车团队雇佣了近 1 万名员工,其中技术开发、总部运营等团队规模约 3000 人,负责安全、司机管理、区域运营相关的员工数量约 7000 人。

如此种种,滴滴,正从“平台”,蜕变为每日服务于数千万乘客和司机群体的“基础设施”。相比之下,以聚合模式为代表的轻平台虽快速扩张,却衍生出层层转单、提现困难、投诉无门等问题。抽佣不透明、责任主体模糊,正成为新的消费痛点。

据《IT时报》报道,深圳网约车司机李师傅,在今年7月遭遇了一次极端的订单转卖。乘客端支付82.64元,可李师傅只收到56.66元,抽成比例为31.4%,超过了“红线”。核对后才发现,原来乘客先是在哈啰平台叫了一辆顺风车,平台显示接单的是T3出行,可来到现场接客的,却是如祺出行的司机李师傅。有时还会出现显示与实际“两层皮”的情况,比如乘客支付车费21.29元,司机到账15.63元,计算下来,抽成比例约为26.5%。

然而,平台却显示抽成比例为21.94%,与实际计算有约5%的差距。而滴滴的收费明细则会展示司机本单收入构成、本单抽成、乘客支付车费、周账单、月账单等。

这几年来,也持续推行账单透明化:2021年上线司机收入报告;2022年单单展示抽成;2023年抽成上限降低至29%;2024年高速费、感谢红包等不再纳入抽成计算,全年所有订单平均抽成14%;2025年再次宣布,到年底前,抽成上限降低至27%并推出“返佣宝”,月均抽成超过25%在次月返还。

滴滴坚持的重模式、高投入之路,看似笨拙,却可能是国内服务业改造的一个典型案例:从追求规模和速度的野蛮生长,转向注重质量和可持续性的长期主义,在效率与公平、创新与保障之间找到平衡点。与此同时,滴滴也在多种途径拓展订单需求,包括跟各地文旅部门的合作,在全国的机场、火车站、大型商圈落地“滴滴车站”等等,已经连续十个季度取得订单两位数增长,在当下的环境中殊为不易。滴滴也接连推出更多细分品类,比如宠物快车、六座快车、包车、轻享等,既能精细化满足用户需求,也试图以好服务帮助司机获得好价格。

如果这条路能够走通,带动更多平台来卷服务而不是卷价格,也有机会跳出行业低价的牵制,打破劣币驱逐良币的循环。

结语

回望这十年,网约车从一款匹配需求的软件,逐渐成长为中国城市出行的基础设施。它提升了整个社会的通行效率,也颠覆了出租车的体验。这场改造异常艰难,因为它不仅关乎技术,更关乎人:数百万司机的收入、更为庞大用户的出行体验,以及一整套上下游生态的开拓。从追求爆发式增长,到接受常态化运营;从资本热捧的风口行业,到回归服务业本质——滴滴的转身,是中国互联网进入“下半场”的缩影:重起来,慢下来,不一定就是坏事。

中国服务业的本质改造,需要的正是这种长期主义的坚持。

相关稿件