中国企业报集团主管主办

中国企业信息交流平台

1978 年冬,安徽凤阳小岗村的 18 户农民在茅草屋里按下红手印,一份 “坐牢割头也甘心” 的生死契约,竟成了改变中国命运的 “第一声惊雷”;同年 12 月,北京召开的十一届三中全会,三天时间便将中国从 “以阶级斗争为纲” 拉向 “以经济建设为中心” 的轨道。这两个看似遥远的事件,实则共同标注了改革开放的历史坐标它既是一份份具体的政策、一个个鲜活的故事,更是中华民族从困顿走向腾飞的时代转折点。

1978年12月的 “历史拐点”

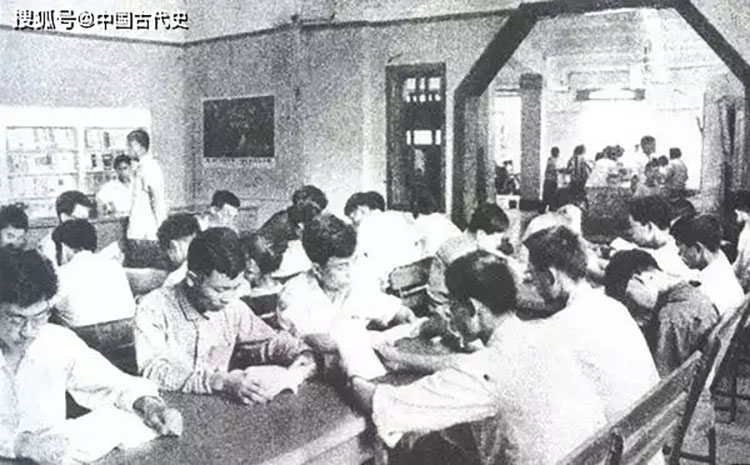

1978年12月18日至22日,党的十一届三中全会在北京召开,这场为期五天的会议,是改革开放的开始。此时的中国,正站在历史的十字路口:1978年国内生产总值仅3679亿元,占世界经济比重不足2%;按2010年标准,农村贫困人口达7.7亿人,贫困发生率高达97.5%;城乡居民恩格尔系数分别为57.5%和 67.7%,意味着老百姓大半收入都要花在 “吃饭” 上。

会议的核心决策,彻底扭转了中国的发展方向:确立 “解放思想、实事求是” 的思想路线,将全党工作重心从 “以阶级斗争为纲” 转移到 “以经济建设为中心”。这一转变并非偶然,此前五个月,《光明日报》以特约评论员名义发表《实践是检验真理的唯一标准》,引发全国范围的真理标准大讨论,冲破了 “两个凡是” 的思想束缚。邓小平在全军政治工作会议上的讲话,更是明确 “一切从实际出发”,为这场 “历史拐点” 的会议筑牢了思想根基。

内外交困下的 “破局之路”

改革开放的启动,是中国在 “内外压力” 下的必然选择,从三个维度可看清这场变革的紧迫性。

国内:计划经济的 “穷局” “文化大革命” 留下的创伤触目惊心。1976年钢产量仅2046万吨,1978年人均钢产量仅66.5公斤,远低于美国的 264 公斤;农村更是陷入绝境,安徽小岗村彼时是有名的 “三靠村”吃粮靠返销、用钱靠救济、生产靠贷款,农民人均年收入仅22元,人均口粮不足 50 公斤,“自留地里使劲干,集体田里养精神” 成了普遍现象,计划经济的僵化让农村生产力濒临崩溃。

国际:全球化浪潮的 “倒逼” 20世纪70年代末,世界格局悄然变化:苏联与阿富汗签署合作条约,冷战紧张局势加剧,中国需缓和中美关系以制衡威胁;与此同时,世界经济快速发展,科技革命浪潮席卷,亚洲 “四小龙” 崛起。1978 年邓小平出访日本,参观新日铁、松下电器时感慨:“不改革不行,否则现代化事业会被葬送”国际差距的冲击,成了改革开放的 “外部推力”。

思想:真理标准的 “破冰” 1977 年 “两个凡是” 的提出,让中国陷入思想停滞。直到 1978 年 5 月,真理标准大讨论展开,这场 “第二次延安整风” 明确:社会主义建设不能照搬经典,也不能模仿苏联模式。正如邓小平所言,“两个凡是不符合马克思主义”,思想的解放,为改革开放打开了第一扇门。

从农村到城市的 “破冰实践”

改革开放的初期实践,是 “从泥土里长出来” 的创新,农村的家庭联产承包责任制与城市的经济特区,一南一北,共同奏响了 “破冰曲”。

小岗村的 “生死契约”:农村改革的第一声雷 1978 年冬,小岗村 18 户农民在严立华家秘密聚会,在一张皱巴巴的纸上写下契约:“分田到户,每户保证完成上缴和公粮,如不成,干部坐牢割头也甘心,社员养活我们的小孩到十八岁。” 这份 “托孤式” 契约,是农民对饥饿的反抗,更是对改革的渴望。

奇迹很快发生:1979年,小岗村粮食产量从3万斤跃升至12万斤,人均收入从 22 元涨到 300 多元。安徽省委书记万里视察时拍板 “批准你们试5年”,邓小平更是肯定 “包产到户是农民发明的,效果很好”。1982年,中央首个 “一号文件” 明确 “包产到户是社会主义生产责任制”,农村改革从此从 “地下” 走向 “地上”。

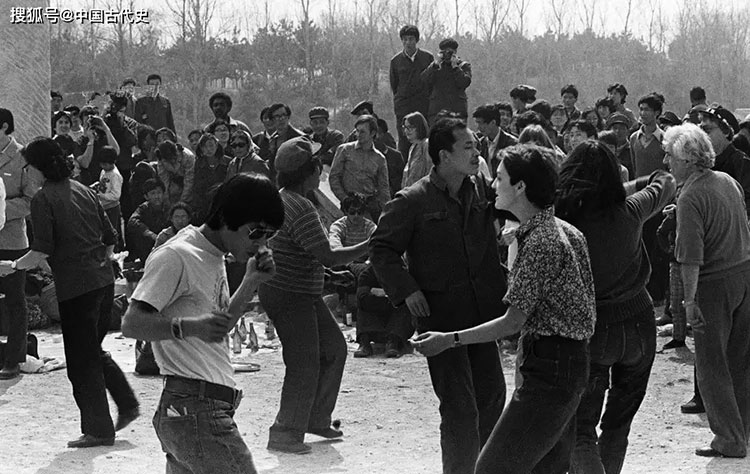

深圳的 “开山炮”:对外开放的试验田 1979年4月,广东省委提出 “办对外加工贸易区”,邓小平一句 “可以划出一块地方,就叫特区”,让深圳成了改革开放的 “前沿阵地”。1979年7月,蛇口工业区炸响 “开山第一炮”,拉开了建设序幕,这里率先搞 “四分钱奖金制”,打破 “大锅饭”;率先实行招聘制,砸掉 “铁饭碗”;甚至探索 “土地有偿使用”,突破计划经济的束缚。

1980 年《广东省经济特区条例》出台,给足优惠:外资设厂免征进口税,企业所得税仅15%,利润可自由汇出。政策红利下,深圳从边陲小镇崛起:1980 年GDP仅2.7亿元,2022 年达 3.2 万亿元,增长超 1.2 万倍,成了 “中国速度” 的代名词。

从中国崛起到全球贡献

改革开放不仅改变了中国,更重塑了全球格局,其时代意义体现在 “内外双重突破”。

国内:从 “贫困大国” 到 “世界第二” 1978年至2023年,中国GDP从3679亿元突破126万亿元,年均增长超9%;城乡居民恩格尔系数降至 30% 左右,从 “吃饱” 到 “吃好”;减贫超 8 亿人,占同期全球减贫人口的 70% 以上,提前十年完成联合国减贫目标。中国从 “制造业小国” 变成 “世界工厂”,200 多种工业品产量居世界第一,实现了从 “封闭半封闭” 到 “全方位开放” 的跨越。

1992 年邓小平南方谈话更是注入新活力,“发展才是硬道理”“三个有利于” 标准,彻底解开了思想束缚,推动社会主义市场经济体制确立,这是中国特色社会主义道路的核心突破。

全球:从 “融入者” 到 “贡献者” 中国的开放,是 “共赢” 的开放:2001-2017 年,中国货物贸易进口额年均增长 13.5%,高出全球平均水平 6.9个百分点;自2009年起,中国一直是最不发达国家第一大出口市场,吸收其五分之一出口。“一带一路” 倡议更成了全球合作平台,截至2022年,与149个国家、32个国际组织签署合作文件,累计投资超 1.4 万亿美元,创造 42 万个就业岗位。

中国还提供了 “新发展模式”:既坚持社会主义基本制度,又吸收市场经济优势,为发展中国家探索 “非西方现代化道路” 提供了参考,这是中国对人类文明的重要贡献。

既是具体事件,更是时代转折

改革开放在于它的 “双重属性”:既是一个个具体的政策与故事,更是中国发展的 “时代分水岭”。

从 “具体事件” 看,它始于十一届三中全会的决策,靠小岗村的红手印、蛇口的开山炮落地,用 “一号文件”“特区条例” 固化,每一步都是可触摸的实践。从 “时代转折” 看,它让中国从计划经济转向市场经济,从封闭转向开放,开创了中国特色社会主义道路,让中华民族迎来 “从站起来、富起来到强起来” 的飞跃。

正如书记所言,“改革开放是决定当代中国命运的关键一招”。40多年后,小岗村的红手印仍在见证变迁,深圳的摩天大楼依旧书写传奇。这场变革早已超越了时间,成了中国发展的 “永恒坐标” 它告诉我们:唯有解放思想、实事求是,在历史逻辑中前进、在时代潮流中发展,才能走出属于自己的强国之路。站在新起点,改革开放永不停歇,中国式现代化的道路,必将越走越宽广。

相关稿件